切手と消印

| 初めての郵便切手 日本で最初に発行された郵便切手は、旧暦の明治4年(1871年)3月1日、現在の暦で4月20日に発行されました。この日を含む1週間を「切手趣味週間」と呼んでいます。 4種類発行され、額面は当時の貨幣単位であった48文、100文、200文、500文でした。当時、東京から横浜まで、重さ1匁(もんめ・3.75g)の書状を送るのに48文の郵便切手が必要でした。1匁は現在の5円硬貨の重さです。 1シートが40枚であり、当時、印刷の基本となる版を複製する技術がなかったことから、1シートの中のそれぞれの郵便切手は、手作業で1枚1枚彫って複製版を作成し、印刷されています。 また、和紙で印刷され、目打ちと呼ばれる周囲のぎざぎざがない、裏糊がない、国名表記がない、などの特徴があります。1辺が19.5mmの正方形の大きさであり、日本で発行された郵便切手の中で、一番小さいものです。 |

竜文切手4種 (左上:48文切手、右上:100文切手) (左下:200文切手、右下:500文切手) <逓信総合博物館提供> |

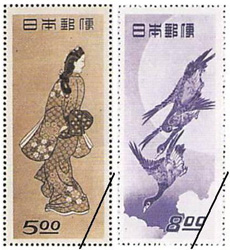

| 日本で一番大きな郵便切手 昭和23年11月29日発行の「見返り美人(みかえりびじん)」及び昭和24年11月1日発行の「月に雁(つきにかり)」です。 大きさは、いずれも67mm×30mmです。 現在発行している郵便切手は、原則として縦及び横の長さがそれぞれ15mmを下回らず、かつ、50mmを超えない条件のもと、発行しています。 改めて日頃使用している郵便切手と比べてみると、「見返り美人」や「月に雁」は、本当に大きな郵便切手ですね。 |

見返り美人/月に雁 <逓信総合博物館提供> |

| 普通切手 普通切手は全部で20種類です。 一番金額が低いのは1円。1円の図柄の人物は、郵便の父とも呼ばれている前島密。 一方、金額の高いのは500円です。 |

普通切手 (左:1円切手、右:500円切手) |

| 消印(けしいん)の種類 【普通日付印】と【特別日付印】があります。 普通日付印とは、ふだんよく見る消印のことですが、一方、特別日付印は、「特殊日付印」「小型記念日付印」「風景入日付印」「初日用日付印」の4種類があります。 (1)「特殊日付印」は国家的又は国民的記念事項、規模が特に大きい博覧会、郵政事業上記念すべき事項等に使用する日付印。 (2)「小型記念日付印」は各地の行事、催物等にちなみ使用する日付印。 (3)「風景入日付印」は各地の名所・史跡などにちなんで使用する日付印。 (4)「初日用日付印」は日本郵便㈱が発行する切手類にちなみ、その発行日に使用する日付印。 (続く) |

| 特殊日付印について 特殊日付印は、「手押し印」と「自動押印機印」の2種類の押印方法があります。 押印の種類は、「記念押印」と「引受消印」に分かれています。 「記念押印」は、第二種郵便料金相当額以上、つまり63円以上の郵便切手にコレクションなどの目的として押印するもの。 「引受消印」は、手紙として差し出された郵便物の郵便切手に、「消印」として押印するものです。 使用期間は、「手押し印」が原則、発行日から7日間。「自動押印機印」が原則、発行日のみ。 使用する郵便局は、切手発行の都度、郵便ホームページで公表しています。 |

| 日本で最初の記念切手発行から120年 日本で最初の記念切手は、1894年(明治27年)3月9日「明治天皇大婚25年記念切手」2種類、2銭と5銭です。 2014年3月9日で、この記念切手が発行されてから、ちょうど120年目を迎えました。 |