郵便ポスト

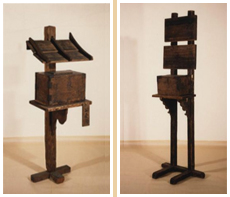

| 日本で初めてのポスト 日本で郵便制度が始まった明治4年(1871)に、日本で最初のポストが使用開始となりました。 脚付きの台の四角い箱をのせた書状(手紙)を集める箱であったことから、「書状集め箱」(しょじょうあつめばこ)と呼ばれました。 |

左:書状集め箱 (都市用) 右:書状集め箱 (街道筋用) <逓信総合博物館提供> |

| 黒ポスト登場 日本の郵便制度が開始された翌年の明治5年(1872)になると、郵便が全国で取扱いされるようになり、郵便局(当時は郵便取扱所)の数も大幅に増えました。 このため、ポストも必要となり、雨よけのふたをかぶせた形の「黒塗柱箱」(黒ポスト)というポストが設置されるようになりました。 |

<逓信総合博物館提供> |

| 赤い丸型ポスト 明治34年(1901)に火事に強い鉄製の赤色丸型ポストが考案されると「赤くて丸い」ポストの時代が始まりました。赤色に塗ったのはポストの位置をわかりやすくするためであり、通行の邪魔にならないように、角を丸くしました。 当時の丸型ポストは今、見かける丸型ポストとは少し形が違っています。 |

<逓信総合博物館提供> |

| ポストの正式名称 昭和23年、これまで「郵便箱」と言っていたポストが「郵便差出箱」と改名され、現在に至っています。 戦中、戦後直後は、コンクリートなどを素材とする「代用ポスト」と言われるものでしたが、昭和24年1月に新規格ポストの採用が決定され、昭和24年度から順次、街中で見かけるようになりました。これが、今はおなじみとなった丸ポスト「郵便差出箱第1号」になります。 |

<逓信総合博物館提供> |

| 郵便ポストの数ってどのくらい? 日本全国の郵便ポストの数は、いくつでしょう。 平成23年度のデータですが、全国には約18万6千本設置されています。 全国の小学校数の約9倍強くらいの数ですね。 |

| いろいろな形のポスト 第1弾 「パンダ型ポスト」 上野動物園(東京都)の表門入口のすぐそばに設置された、耳としっぽのついたジャイアントパンダ模様の郵便ポスト。 遠足に行った子どもたちがお家の方に投かんするシーンが見られます。 このポストに投かんされたお便りには、上野郵便局でパンダや西郷隆盛像がデザインされた風景印が押印されます。 |

|

| いろいろな形のポスト 第2弾 「ポスツリー」 東京ソラマチ9 階(東京都)に2014年3月にオープンした「郵政博物館」にある、天井に届きそうなくらい背が高いタワー型郵便ポスト。 このポストからお出しいただいたお手紙には、向島郵便局の風景印が押印されます。 |

|